Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Eine wachsende Weltbevölkerung muss bei begrenztem Ressourcenangebot umweltverträglich und nachhaltig versorgt werden. Das bisherige globale Wirtschaftsmodell hat neben diversen Umweltproblematiken eine anthropogene Klimaerwärmung hervorgebracht, der langfristig mit einer Restrukturierung des Energieangebots Einhalt geboten werden soll. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, die aber neue Herausforderungen bringen. Eines der größten ungelösten Probleme ist die Frage, woher das Metallangebot kommen soll, das für die zukünftigen Technologien benötigt wird.

Zukunftstechnologien und Metalle

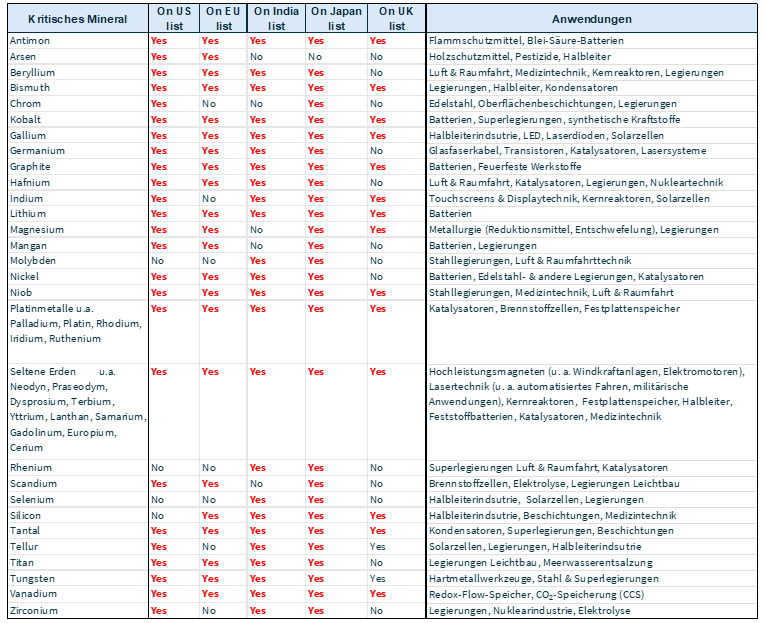

Metalle sind in vielen Zukunftsanwendungen ein unverzichtbarer Bestandteil. Ihre Verfügbarkeit ist essenziell für moderne Volkswirtschaften, sei es nun bei der Umstellung der Energiewirtschaft, bei künstlicher Intelligenz oder bei Zukunftstrends in der Industrie. Aus diesem Grund haben zahlreiche Staaten Verzeichnisse erstellt, in denen sie die Metalle benennen, die sie als kritisch für ihre ökonomische und militärische Sicherheit einstufen. Tabelle 1 vermittelt einen Überblick, welche Metalle das sind und für welche Zukunftstechnologien sie gebraucht werden.

Energiesektor

Der größte technologische Wandel wird vom Energiesektor gefordert werden. Es ist weitgehend unstrittig, dass die Verbrennung von fossilen Brennstoffen für die Beheizung von Gebäuden, für den Energiebedarf der Industrie und im Verkehrswesen eine Klimaerwärmung hervorgerufen hat, die mit natürlichen Faktoren praktisch nicht erklärt werden kann. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, sollen fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Dabei stehen die Energiemärkte vor der Herausforderung, eine vor allem in den Schwellenländern wachsende Energienachfrage bei einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien zu befriedigen.

Bei den erneuerbaren Energien kommen unterschiedliche Metalle zum Einsatz. Bei Windkraftanlagen wird die mechanische Energie des Rotors in elektrische Energie umgewandelt. Im Generator einer Windkraftanlage liegt am Rotor ein Magnetfeld an, dessen Rotation nach dem Prinzip der Lorentzkraft einen elektrischen Stromfluss induziert. Dabei werden Kupferspulen als Leiter und Metalle mit permanentmagnetischen Eigenschaften verwendet. Dies sind die Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium. Neue Windkraftanlagen müssen durch den Ausbau der Stromnetze in die Infrastruktur eingebunden werden. Aufgrund der unterschiedlichen Standorte von Windkraftanlagen und Stromverbrauchern muss der Strom teilweise über große Entfernungen in Übertragungsnetzen transportiert werden. Diese werden mit Hochspannungsleitungen aus Kupfer betrieben. Bei der Verteilung des Stroms zum Endkunden werden heute noch Oberleitungen aus Aluminiumsträngen verwendet. Der Trend geht aber auch hier zu unterirdisch verlegten Kupferkabeln.

Die zweite große Quelle erneuerbarer Energien sind Photovoltaikanlagen. Die Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie geschieht in Standard-Photovoltaikzellen aus Silizium, die in einen Aluminiumrahmen eingefasst und durch Leitbahnen aus Silber verbunden sind. Der Anschluss an das Stromnetz wird u. a. mit Kupfer gewährleistet. Zunehmende Bedeutung gewinnen Dünnschicht-Photovoltaikzellen, die leichter und flexibler sind, aber einen geringeren Wirkungsgrad aufweisen. Bei Dünnschicht-Photovoltaik werden hauchdünne Schichten von Kupfer, Indium, Gallium, Selen, Kadmium und Tellur auf ein Trägersubstrat aus Glas oder Kunststoff aufgedampft.

Tabelle 1: Kritische Minerale und ihre technologischen Anwendungen

Quelle: Australian Government Critical Minerals Office[1], Micro Meets Macro Investment

Eines der größten ungelösten Probleme der Energiewende sind die saisonalen Schwankungen der Energienachfrage. Im Sommer ist das Energieangebot aus erneuerbaren Energien aufgrund der längeren Sonnenscheindauer höher, während die Energienachfrage aufgrund des geringeren Heizbedarfs niedriger ist. Im Winter ist es genau umgekehrt. Dieses Problem könnte erstens dadurch gelöst werden, dass die Kapazität der erneuerbaren Energien so stark ausgebaut wird, dass sie den Bedarf des Winters abdeckt und im Sommer teilweise ungenutzt bleibt. Dabei gibt es jedoch das Problem, dass die gesicherte Leistung, also das Energieangebot, das zu jedem beliebigen Zeitpunkt sicher abgerufen werden kann, bei den erneuerbaren Energien nur einen geringen Teil der maximalen Kapazität der installierten Leistung ausmacht. Dieses Problem könnte durch die Bereitstellung von sehr großen Ersatzkapazitäten, die im Notfall kurzfristig einspringen könnten (vor allem Gaskraftwerke), gelöst werden, was aber irgendwann an ökonomische Grenzen stößt.

Der zweite Lösungsansatz, die saisonalen Schwankungen der Energienachfrage zu überbrücken, besteht darin, einen Speicher für elektrische Energie zu finden. Der Klassiker sind Pumpspeicherwerke, die Wasser den Berg hochpumpen und die geschaffene Lageenergie bei Bedarf wieder abrufen. Auch Batteriespeicherwerke werden zunehmend gebaut. Die Speicherkapazität reicht aber nach heutigem Stand nur für einen kurzzeitigen Energieausgleich von wenigen Stunden bis Tagen aus. Ein möglicher Energiespeicher, der größere saisonale Zeiträume und einen großen Leistungsbedarf überbrücken könnte, ist Wasserstoff. Dieser wird durch die Elektrolyse von Wasser gewonnen. Nach heutigem Kenntnisstand ist Wasserstoff noch ein wenig effizienterer Energiespeicher. Nur ca. ein Drittel der Energie, die für seine Erzeugung notwendig war, kann bei seiner Verbrennung wieder abgerufen werden. Dennoch wird man an Wasserstoff bei einer ernsthaften Verfolgung der Klimaziele vermutlich nicht umhinkommen. Der Effizienzgrad dürfte sich durch technologischen Fortschritt noch deutlich erhöhen.

Bei der Wasserstofferzeugung werden je nach Verfahren verschiedene Metalle gebraucht. Die alkalische Elektrolyse verwendet vor allem Nickel. Bei der Polymerelektromembran-Elektrolyse werden derzeit noch die Edelmetalle Iridium, Ruthenium und Platin eingesetzt. Die Festkörperoxid-Elektrolyse hat einen Bedarf an Seltenen Erden wie Yttrium, Lanthan, Zirkonium und Scandium. Die Verbrennung von Wasserstoff findet üblicherweise in Brennstoffzellen mit einer Polymermembran als Elektrolyt statt. Die Elektroden enthalten Platin, Ruthenium, Kobalt und Nickel. Die Feststoffoxid-Brennstoffzelle kann bei höheren Temperaturen betrieben werden und besitzt einen festen Elektrolyten. Gefragt sind hier u. a. wieder die Seltenen Erden Scandium, Yttrium, Lanthan und Zirkonium. Daneben können auch Chrom, Aluminium, Mangan und Nickel Bestandteile der Festkörperoxid-Brennstoffzelle sein.

Um ehrgeizige Klimaziele zu erreichen, werden auch neue Technologien verwendet werden, die Kohlenstoffdioxid (CO2) direkt aus der Luft entziehen (Direct Air Capture) oder unmittelbar vor oder nach der Verbrennung von fossilen Brennstoffen absondern, abtransportieren und anschließend unterirdisch einlagern (Carbon Capture Storage). Die Legierungselemente für den verwendeten Stahl bestehen aus Mangan, Nickel, Chrom und Vanadium.

Verkehrswesen

Im Verkehrswesen ist das zentrale Thema die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektroantrieb. Die Elektromotoren basieren ähnlich wie Windkraftanlagen auf der Lorentzkraft. Das am Rotor anliegende Magnetfeld wird durch Kupferspulen induziert oder durch Permanentmagneten erzeugt. In einem Elektrofahrzeug wird dadurch etwa dreimal so viel Kupfer verbaut wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Als Permanentmagnete sind wie bei Windkraftanlagen die Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium gefragt. Die Energie wird bei Elektrofahrzeugen aus Batterien abgerufen, bei denen an der Kathode vor allem Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan und an der Anode Graphit und Lithium benötigt werden. Ein Zukunftstrend bei der Mobilität ist das autonome Fahren. Die eingesetzten Lasersysteme verwenden die Seltenen Erden Yttrium und Neodym sowie das Industriemetall Aluminium. Ein brisantes Thema ist der Einsatz von Seltenen Erden in Militärtechnologien. Die Metalle mit magnetischen Eigenschaften Neodym, Praseodym, Terbium, Dysprosium und Samarium sowie Yttrium für Laseranwendungen sind in der Raketensteuerung von Militärflugzeugen, Schiffen und U-Booten derzeit unverzichtbar.

Künstliche Intelligenz und Elektronik

In aller Munde ist aktuell der Boom bei künstlicher Intelligenz. Die entsprechenden Anwendungen benötigen zum Training sehr große Datenmengen, die in Rechenzentren gespeichert sind. Im Gebrauch sind neben Magnetbändern vor allem HDD-Festplatten, bei denen der Datenzugriff etwas langsamer als bei SSD-Festplatten ist, die aber dafür kostengünstiger sind. Bei HDD-Festplatten werden Daten auf einer dünnen magnetischen Schicht gespeichert, die aus den Metallen Kobalt und Chrom, aber auch den teuren Edelmetallen Platin und Ruthenium besteht. Der Schreib- und Lesevorgang wird durch einen Magneten gewährleistet, der wiederum Neodym enthält. Die schnelleren SSD-Festplatten benötigen vor allem Silizium und Tantal. Die Daten müssen aber nicht nur gespeichert, sondern schnell in alle Welt verteilt werden. Der Datenverkehr wird zu einem großen Teil über Glasfaserkabel laufen. Für das Brechungsprofil der Lichtwellen wird vor allem Germanium gebraucht.

Metalle spielen auch eine große Rolle bei elektronischen Geräten. Erwähnenswert ist der Einsatz von Indium für Touchscreens und Europium bei der Farbverstärkung von elektronischen Displays u. a. bei Smartphones. In diesen kommen eine ganze Reihe weiterer Metalle zum Einsatz: Lanthan in der Platine, Gadolinum im Display sowie Terbium für die Smartphone-Vibration.

[1] Australia’s Critical Minerals List and Strategic Materials List | Department of Industry Science and Resources

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine dreiteilige Serie. Dies ist Teil 1 von 3. Lesen Sie jetzt Teil 2.

Wichtige Hinweise:

Die vorstehenden Angaben und die Darstellungen inklusive Einschätzungen (im Folgenden auch „Informationen“ genannt) wurden von der Plutos Vermögensverwaltung AG nur zu Informationszwecken erstellt. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Informationen stellen weder ein Angebot für den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages noch eine direkte oder indirekte Empfehlung für den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar und ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- und Anlageempfehlung („Finanzanalyse“) dar. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.

Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen aus oder beruhen (teilweise) auf von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Die Plutos Vermögensverwaltung AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung der Informationen für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen keine Gewähr. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese können daher durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich ansonsten geändert haben, ohne dass die bereitgestellten Informationen, Einschätzungen, Meinungsäußerungen oder Darstellungen geändert wurden beziehungsweise werden. Bei Bedarf setzen Sie sich deshalb bitte mit uns in Verbindung.

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Diese Informationen inklusive Einschätzungen dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden, sofern nicht hierfür ausdrücklich durch die Plutos Vermögensverwaltung AG vorgesehen. Jede Haftung für direkte beziehungsweise indirekte Schäden oder Folgeschäden aus Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Dokumentation und/oder Publikation der Plutos Vermögensverwaltung AG enthalten sind, wird abgelehnt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Diversifikation reduziert das Gesamtrisiko.